王受之 中国第一个系统研究现代设计历史的学者

从智人钻木取火的那一刻开始,思想者就照亮人类文明的道路。

1978年中国改革开放,随后经历90年代房地产异军突起,千禧年之间城镇化速度加剧,2016年供给侧改革,到今年5G发牌,经济列车连续30多年的高速前行,很少人慢下来认真反思:设计的角色、尺度与真正价值。

如果要从设计发展历史中,找到一位活字典式的人物,谁都一定离不开王受之的名字。1946年,他出生于艺术世家,毕业后专攻现代设计历史和理论,是中国第一个系统研究现代设计历史的学者。在80年代,他参与组建广州美术学院的设计专业,并担任主要负责人。

1988年,他在宾夕法尼亚州立大学做访问学者,随后成为美国设计教育权威学府Art Center College of Design最出色的华人教授,连续13年、39个学期被选为最受欢迎的理论专业教授。培养的学生,有从通用汽车总设计师,到迪士尼总监,到中国设计大咖。40年教育生涯,王受之硕果累累,撰写的40余本书籍,许多成为中国设计师了解设计史的必读著作。

他从来都不是深居象牙塔的学者,而是长期积极参与中国设计实践的指路人。

1997年,王石在万科发展期间,赴美请教王受之关于现代建筑的规划。随后,王受之助力万科推出国内首个大复式结构楼盘“俊园”、中国房地产标志性建筑“万科第五园”等。万科、融创、龙湖、中信等公司的项目长期得益于他的指导,李嘉诚、王石多年一直聘请他担任顾问。

年过七旬的王受之精神依然矍铄,他积极为中国设计教育奔走,出任三观亚洲设计艺术研修班的学术导师。他说:自己70岁了,深知自己在知识海洋中的渺小,和对设计教育工作的迫切。

当下,正处在一个设计力有无限可能的新起点,我们至少应该翻开王受之这部百科全书。本文是一个历经3次深度采访、5万字原始稿,经过反复打磨、推敲,形成的长篇报道。希望您可以用15分钟安静地阅读,思考在时光淘洗下,哪些东西是可以穿越时间,值得永恒追求的。

人物丨王受之

采访人丨柯丽敏

出品丨徐清徐生

形容王受之讲课有趣的一个说法是:像小说一样。就连读他的书,也像读一本有意思的小说。

(2018年一席深圳现场 丨王受之发表《我们的设计出了什么问题》演讲)

去年王受之在一席演讲,谈到设计教育的核心时,他想起之前的一场报告会,讲台上放着一瓶巨大的矿泉水,随即拿来举例:设计大小的拿捏,除了考虑喝水的需求,更应该做到得体和优雅。很快他又自嘲道,现在大家都谈登火星的问题了,谁还谈矿泉水呢。

初识王受之的人都会经历这样的反差:先是被他写的书吓住,数量之多,包罗建筑、工业、平 面、时装、汽车、娱乐、城市规划、当代艺术......真正了解之后,那种预设的学术距离感,又早已了无踪影。

他所有的著作构筑了一座艺术与设计的“宫殿”,而阅读,就能走遍它的每一个角落。中央美术学院的百年校庆期间,王受之主持了一场学术活动,在座的嘉宾多是世界知名的包豪斯专家。他说,无论是大家半天的讨论,还是最后是一位印度学者讲包豪斯对印度的影响,听起来都非常的遥远。

王受之说的总是和我们的当下息息相关,既不艰深,也不遥远。他指出知识宫殿里的每一个角落,告诉我们每一处构造和来历,再教会我们按自己的路线,试着走出去。

一

时代波折里藏着机会

1946年,王受之在广州出生,彼时的中国正经历着战乱与新生。大历史下,他的成长在一次次波折中与缪斯相伴,从布尔乔亚式的艺术家庭,辗转到了寓教于生活的艺术大院。

如果眼前摊开一张地图,他会先圈出自己家,连新路81号。父亲是广东省立艺术专科学院的音乐老师,妈妈在中山图书馆工作。家对面是1930年代中国第一批民族现代主义经典建筑之一的广州市政府,由林克明设计,那是一个极具传统风格的现代主义建筑群,红墙绿瓦,非壮丽不能形容。市政府的中轴线后面是吕彦直设计的中山纪念堂,还有观音山上的中山纪念碑,市政府对面就是中央公园。

(1950年 | 王受之与父母及弟弟习之的全家福)

(连新路81号 | 王受之绘)

附近的115号,是一栋居民楼,抗战胜利之后,好多艺术家从流亡归穗,都曾经住在这里,他们是后世留名的大艺术家:杨秋人、阳太阳、庞薰琹、舅舅周令钊。李铁夫住在连新路后面靠近花塔的寓所里,音乐家思聪也在光孝寺里的省力艺专音乐部教书,是王受之父亲的同事,因此也是家中常客。

另一个圈出的地方叫“美利权”冰室,供应极好的冰淇淋,在永汉路上财厅前,也就是现在的广州北京路的尽头,一路上有陶陶居、惠如楼、财政厅、动物园(现在的儿童公园)、永汉戏院......永汉路尽头有家咖啡馆,老板是王受之父亲的学生王友健,是一家音乐人自己开的咖啡馆,定期在这里办唱片音乐沙龙,王受之经常被父亲带去。

满座的音乐人,听着黑胶唱机放的古典乐,谈着天南地北的话题。两三岁的王受之经常坐不住,就被带去隔壁的美利权餐厅,买个冰淇淋,坐下来边吃边画画。

艺术之于王受之,也许就是小时候这样的,形象生动的熟悉面孔。

(记忆中的东山建筑和生活 | 王受之绘)

1949年,国共内战火热,美国的马歇尔压住国军在东北的战略部署,给解放军足够时间从苏军手上取得装备,守备人员。那时候的王受之刚刚3岁。家对面的是市政府,突然的某一天就变了模样,顺德的保姆“云姐”牵着3岁多的王受之,在空空如也的国民政府办公里里走走看看。

解放军攻打进城,前后几个月,周围的长辈全都变了模样,教授父亲的洋装换成了灰颜色、四个口袋的中山装,母亲她们烫得很洋气的发型也剪成了短发,因为担心战火的波及,住在连新路85号的祖父和伯父一家去了香港。

父亲继续留在艺专工作,学校改为华南文艺学院,他们的教学工作基本停顿下来,师生都被派去土地改革,接着就是教育界天翻地覆——1953年全国院校调整,整个文艺学院从广州迁到武汉,他们一家按照规定,清理变卖了家里的物资,跟随全校一起搬过去。从挤满了黄包车的大沙头火车站,颠簸几十个小时,从广州到了武昌,搬进了学校教职工生活的艺术大院里。

在武昌组建的新艺术学校是集中广东、广西、湖南、湖北、河南五省艺术人才的中南音乐专科学校和中南美术专科学校,简称中南音专、中南美专,在一个大院里,除了来自广州的一批知识分子,还有河南河北等地的艺术教授们。

王受之每天跟着父亲听古典音乐,到画室看学生画画,到琴房听学生练琴,看图书馆的外国杂志,旁听外国专家的讲座,还能听关山月、杨秋人、黎雄才、谢功成这些邻居长辈的谈天说地。

这也跟他的家庭教育有关:王受之的祖父王仁宇学的是机械工程,是中国最早的一代在清末留学日本帝国大学的留学生,1946年曾任广东工业专科学校(现华南理工大学的组成部分之一)的校长,他一辈子喜欢摄影。

(后排右二是王受之父亲王义平先生,右四是著名音乐家马思聪先生)

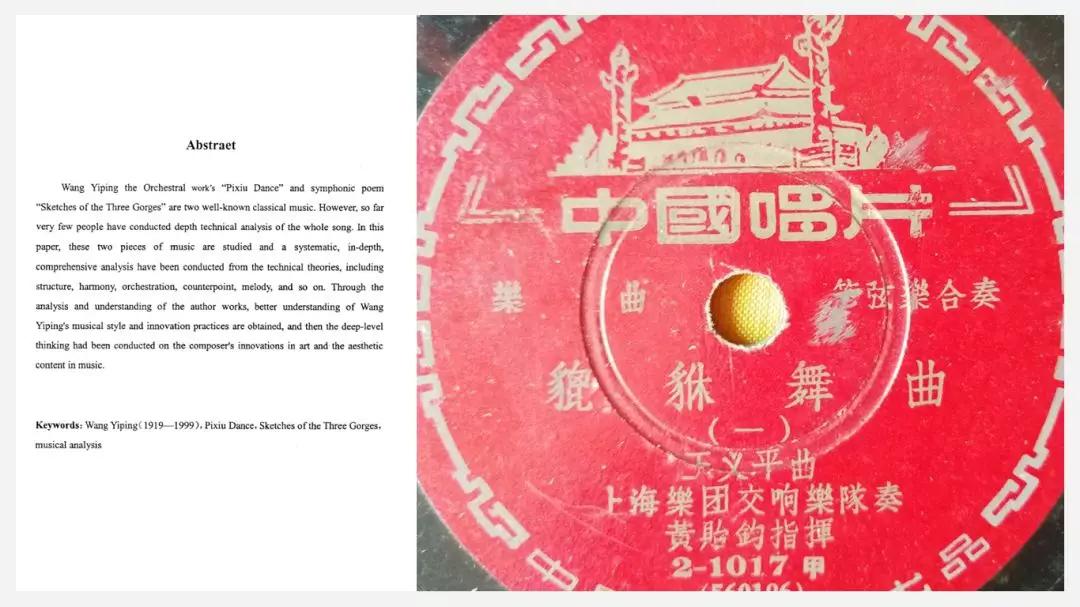

父亲王义平读的是中山大学医学院,后来跑去学了音乐,当上了教配器法的音乐教授。父亲当年是国内杰出的作曲家。他在1956年创作的交响乐《貔貅舞曲》,曾获得波兰华沙青年联欢节金奖,列入中国二十世纪100首有影响的作品。但因为身份问题,这部作品再次演出已经是文革结束以后。

(唱片:貔貅舞曲)

(2019年,王受之探望100周岁的舅舅周令钊,向他汇报岳阳楼和附近旧城区、老街维护,重新规划设计的情况。)

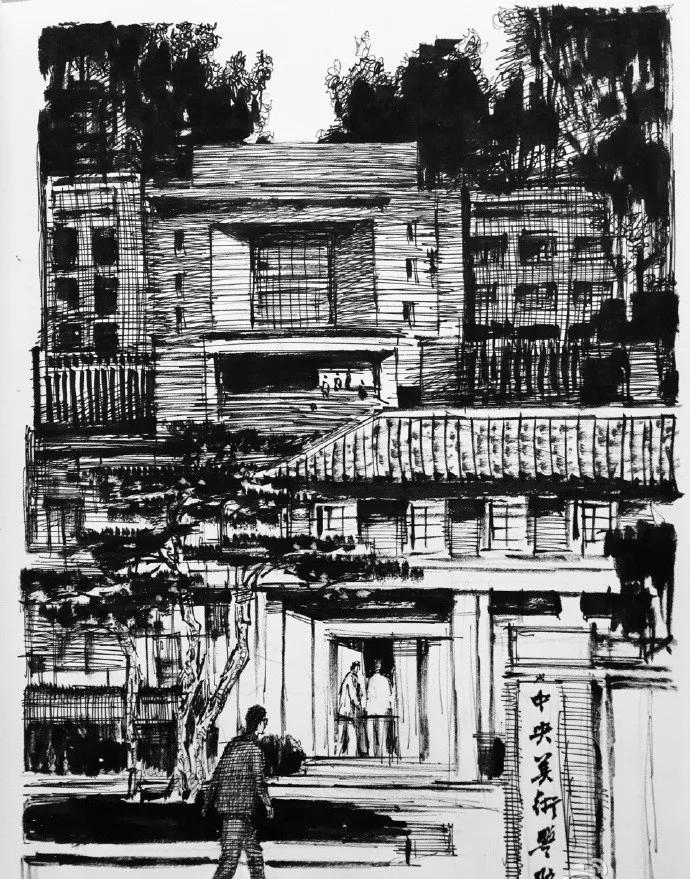

舅舅周令钊是中国著名的设计师,中央美术学院教授,曾参与设计人民币和国徽。王受之从八岁开始,每年暑假都在北京的舅舅家度过,跟着舅舅做了中央美院的“旁听生”。这个习惯跟了王受之一辈子,后来上大学、读研、出国,只要有他感兴趣的课,他都会跑去旁听。

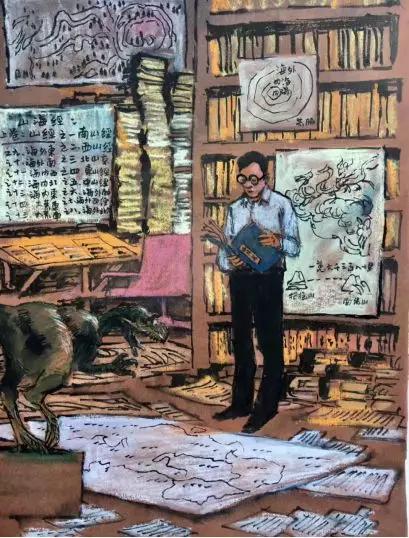

(中央美术学院 | 王受之绘)

王受之后来爱上画画,去任何地方都会带上速写本,到处画个不停。有时“手痒”起来,没有本子他也能画,课本、作业本、草纸都画过。

到了真正要选一门艺术钻研的时候,母亲想让他学音乐,因为家里有钢琴,又是教音乐的。但教音乐的父亲不同意,反而支持他画画。当时父亲被打成右派,家里没什么收入,但还是努力给他买颜料买画纸。

他后来告诉王受之

你生在我们这样的家庭,学一门艺术要靠自己就能完成。你学音乐,写交响乐,要等别人帮你演出,等别人给你舞台,这很困难。你喜欢画画,哪怕办不了画展,最后也能得到一幅画。

父亲的意思是学一门自己能够完成、能够支配的专业,而音乐是没有可能自己支配的,鼓励他学画画。王受之一直记得父亲说的这番话。很难说清他是什么时候理解了,其中隐含的充满愤慨和无奈的不屈。这份不屈鼓励他旁听了大半辈子,就是抓住一切机会,充实自己,实现自己。

二

画画救了我

(王受之爱画画,休息间隙都会画上几笔,他的专栏之一“受之有画”定期发布他最新的手绘作品。)

学艺术,王受之没有遇上好的时代。因为家庭成分不好,他从小养成的认知被全部推翻:“很多人原先因为爸爸是学院的领导、是著名教授而对你好,后来也因为父亲被批判、打成右派分子而疏远你,羞辱你。所以我很早就知道了人情冷暖,所谓的荣辱对我来说也不重要,因为我经历过了,学会荣辱不惊的做人态度。”

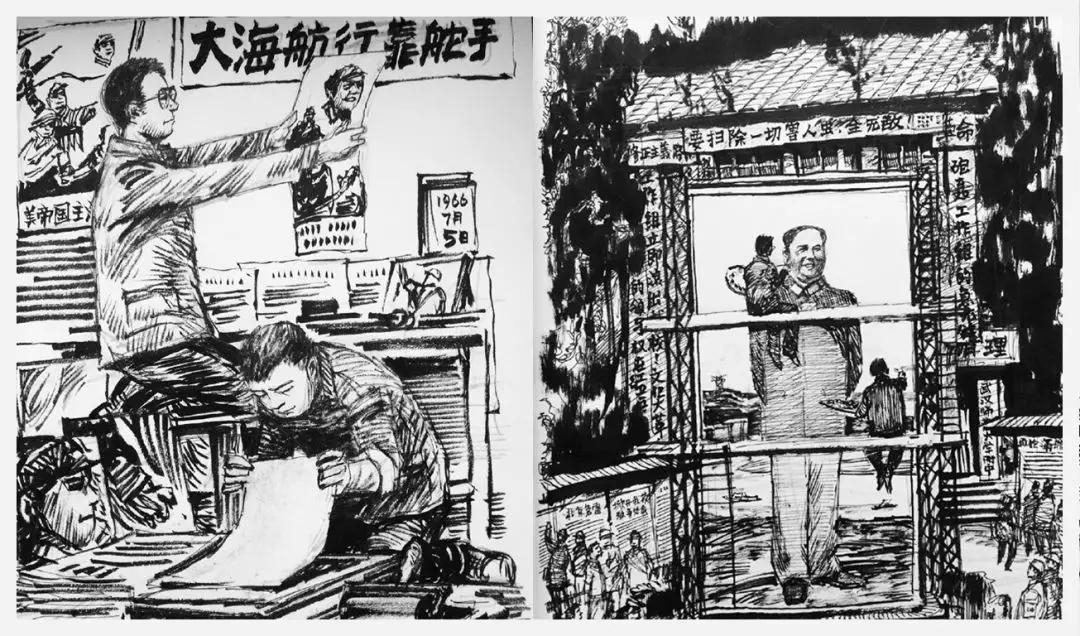

王受之用自己的方式继续自学画画。1966年文革,由于历史剧变,造成可以参与艺术的机会,王受之走上了自己的创作之路:当时学校的毛主席像没有人会画,他就和同学于佳琪接下了这个任务,第一次尝试搭手脚架画画,最后创作出一幅5米高的油画。在那段时期,他把自己沉浸在创作革命性的绘画里,更成为后来的毛主席像创作“专业户”。

(1966年高考突然取消,高三的王受之与同班余家祺开始创作木刻宣传画,后来被铁路局邀请去办画展,7月回到武师大画毛主席像 | 王受之绘)

1968年11月,响应国家“知识青年到农村接受贫下中农再教育”的号召,王受之和1000多名学生被送到湖北洪湖的新滩口区荻彰公社,插队落户。

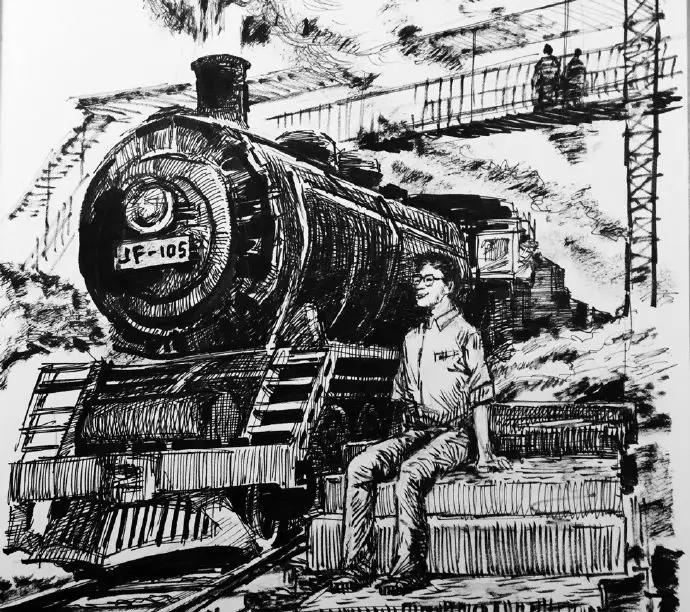

王受之在生产大队的日常生活,就是和其他知青下到田里干农活,繁重单调的农活经常一天要做13个小时,一做就是4年。后来会画画的王受之,经常被委以重任:去给公社和各个生产大队画毛主席像。他一路从生产大队画到新滩区政府,正是画画这一技之长,让他成了整个公社的一大名人,也让他有了离开农村的机会。

(1966年为武昌铁路局徐家棚站画宣传画 | 王受之绘)

在全国知青“上山下乡”后,城市的企事业单位几乎没有招收新的人才。迫于人才断层的压力,全国的企事业单位从 1971 年开始,陆续派人到公社,将合适的知青招收回来。当时各个单位最缺的,就是像王受之这样有特长的人才,所以大家都认为很快会被招走。结果还是因为家庭成分问题,王受之一等再等,身边的同学都陆续回城了,他还没有等到自己的招聘通知,他一度觉得自己会在农村呆一辈子。

直到两年后,1972年年底的一天,邮局的邮递员来给王受之送了一封信。信来自洪湖县地毯厂,上面简单说明了招收王受之为设计员,请他按规定的时间去厂里报到。虽然迟来了很久,他总算能回到城里从事自己熟悉的工作了。

不过不是他想像的武汉市,而是新滩口更加上游的县城。工作虽然是设计,但就像王受之所预期的,这份工作跟艺术关系不大,甚至也算不上设计。地毯厂的设计室只有3个人,每天的工作就是从一本小的图样集上,选出需要的图样用硫酸纸放大,叫做“放大样”,供编织毛毯的工人对着剪地毯使用。

(当年王受之在湖北洪湖县新滩的荻障口下乡插队,2014年王受之与朋友路过新滩口,他说:我就是一步步从这片田野走出来的。)

放大样的工作,王受之几乎一上手就会了,他的才能没有施展之地,只好埋头不停地重复勾图,就像前4年在田里耕地一样。努力工作之余,王受之的心里不时会浮现一种宿命感:以前是一辈子当农民,现在是从放大样的设计岗位上工作到退休。但时代的“气候”变化,又往往峰回路转,带给他新的出路。

上世纪70年代初期,中美关系缓和,为中国的发展赢得了良好的国际环境,周恩来总理也适时制定积极的对外经贸政策。但由于文革的影响,中国制造的产品质量差、品种少,出口的情况不容乐观。为了更好地促进对外贸易,周总理提出了要恢复、保护和发展工艺品的生产和出口,更在1972年通过国务院文件提出发展有出口竞争力的传统手工艺。此后由中央拨款,逐步在各地成立了工艺美术机构。

1973年春节前,王受之在地毯厂工作了两个月后,接到了工作调动的通知:他被安排到新成立的洪湖工艺美术厂,参加筹办工作。

(1975年摄于洪湖县城新堤照相馆。是湖北省洪湖工艺美术厂设计员标准照,工作服上隐约可见“洪湖工艺美术厂”字样)

因为王受之有比较好的艺术功底,整个筹办小组都对他抱有很大的期待,而他也从原来一直沉浸油画、水粉技术回归到了中国传统的工艺美术中。筹办小组经过两年的探索,最终将贝雕工艺品作为主创产品。缺乏传统工艺系统学习的王受之,也一路跟着一个一辈子做玉雕的杨老师傅,学习山水、花鸟、龙凤等传统题材的工艺。

(1974年海丰甲子镇,当时王受之在湖北洪湖工艺美术厂做设计员,工厂让他在沿海地区收购做贝壳的各种海螺)

在洪湖工艺美术厂的上级机构湖北省工艺美术公司,也有一众国家级工艺大师对王受之倾囊相授。那个时候轻工业部组织对青年设计人员的培训,他因此居然有机会去北京故宫文物组、湖南马王堆修复工程、广东博物馆学习传统工艺的图样和技法。

在6年的工作中,王受之对贝雕的传统题材创作已经炉火纯青,他的作品还入选了1974年的全国美术展的工艺美术组。厂里的领导也安排给他全新的工作:负责产品在广交会上的销售。而王受之学了十多年的英语,却无意中为这个高难度的任务做好了的准备。

(摄于1973年参加新落成的流花湖新中国出口商品交易会,从这一届广交会开始到1978年春交会为止,王受之前后参加过10次以上。在这过程中也练出了一口流利的英语口语)

三

一门语言一方天地

中国当时全国的中学外语都是学俄语,初中毕业时,王受之学得一口马马虎虎的俄语。但是自感无用,偶然一次在音专的教学观摩音乐会上,他遇到了一位武大附中朋友,聊天之下,才发现他们居然在学英语。

父亲也鼓励他去自学,给他买了一套北京外交学院的英语教材,还有商务印书馆出版社的英语词典,让他自己学英语。1968年下乡插队的时候,他带的是《毛泽东语录》和《毛泽东选集第一卷》的英文版。

(《毛泽东语录》英文版)

到了参加工作前,在农村劳动四年期间,无论多么累,他还是每天晚上坚持自学一个小时以上,到1972年进入工艺美术厂的时候,他的英语词汇和阅读已经相当不错,但还不会讲英语,从1973年开始,因为参加广交会,与外商有面对面谈合同的需要,正好给了他练口语的机会。

王受之记得第一次英语对话,是一位外国人问他:“where is the bathroom?”他听懂了,却不敢说,只能用手指了厕所的方向。有了这一次的刺激,就像打开了一个开关,王受之就越来越大胆和外国人讲英语,几年以后,就能跟外国人自在地说话。等到几句“谈生意”的句式练熟了,他就主动和外国人聊天,给他们推荐好喝的茶厅,跟他们谈中国艺术、中外见闻,口语就一路练了起来。

(摄于1973年广交会春交会上)

1977年全国恢复高考。当时王受之已经是洪湖工艺美术厂最资深的设计员,经手所有的出口工艺产品的设计工作,虽然也是一个相对稳定的工作,但他始终对读大学抱有执念。

因为1966年高中毕业“文化革命”爆发而失去高考的机会,他还是非常想进大学去学习,1977年,王受之要参加高考,厂里自然不愿意,他一走,这个厂可能就垮了。“当时厂里的办法就是让我整天出差,我就没办法参加高考了。”

(1976年江西,当时王受之还在洪湖工艺美术厂工作,那几年出差很多,全国各地几乎都跑遍了)

第二年,也就是1978年,王受之才如愿参加高考,凭着出色的英语水平,一举考上武汉师范学院外语系。选择读外语的原因也很简单,他想精益求精,打好自己的语法基础。王受之英语底子好,老师们也看好他的前途:读完本科,留校,当英语老师。

但王受之自己并不想就这么去工作,也不以教英语为人生追求。也是在这一年,国家出了一项破格录取的规定:没读本科或在读的学生,只要通过研究生考试,就能直接录取。王受之决定抓住这次机会。

那一年,武汉大学历史系美国史首次招收四名研究生。自1972年中美建交,美国热一直居高不下,王受之也对这个国家充满了好奇,武汉大学成了他的首选。

(1972年,美国总统尼克松应周恩来总理的邀请来华访问)

王受之的英文阅读和中文相当不错,为了报考研究生,请海外亲戚寄来的原版美国历史的各种经典著作,努力复习,最后在1979年顺利考上武汉大学历史系美国史研究所的研究生。

入学之后,他师从刘绪怡、吴于厪、韩德培先生,攻读研究生期间,受到美国史学家斯坦利.库特勒(Stanley Ira Kutler, 1934–2015) 和小阿瑟•施莱辛格(Arthur Schlesinger, Jr.,1917-2007)的影响,从事研究尼克松政府和史迪威使命两个课题研究,参加翻译《美国现代史》和中国百科全书美国条目的撰写。

三年后,只有两名研究生顺利拿到了学位,王受之是其中之一。这可以说是王受之人生中最重要的三年。这几位老师接受的是纯正的美国史学和法律教育,上世纪40年代回国报效,直到1978年才招收第一批研究生。

(武昌郊外,国立武汉大学全景)

在他们身上,王受之学到了一套完整的欧美历史研究和学术研究方法。与武汉大学建立交流合作关系的维斯康辛大学,也派来两位美国专家:一位是艾伦库特勒,新保守主义的美国历史研究学者;另一位小斯莱辛格是自由派学者,担任过肯尼迪的顾问,也担任过美国国家安全事务助理,王受之在他们讲学的时候担任他们的口语翻译,也跟随他们积累了丰富而翔实的美国史研究。

受到自由派和保守派双方面的影响,1978年开启了中国思想解放的重要阶段,整个社会都以学习真知为追求。王受之正是在这样的氛围中,奠定了自己一生的学术基础。研究生毕业前夕,王受之已经有了不少好去处:社会科学院、外交部、美国问题研究所、留校,导师们也希望他继续走美国史研究的方向。

但因为一个人,他走了一个完全不同的,可能也是他最想去的方向。这个人是郑可,中国工业设计的奠基人。郑可是家里的世交,王受之从小喊他“世伯”。他21岁留学法国,是中国最早接受德国包豪斯理念的艺术家,也是中国产品设计第一人,学成后回到香港,开了第一家设计事务所,著名的艺术家黄永玉、高永坚都曾是他的学徒。

(中国工业设计奠基人 郑可先生)

当时还在读研究生的王受之,到北京档案馆查阅资料,顺道去拜访了郑可。当时郑可复出不久,正在积极推介包豪斯教育体系。见到王受之,他非常高兴,翻出了很多留学时画的工业设计图。他深知工业设计对当时的中国意义重大,但国内却还没有工业设计这个概念,内心焦虑,他希望王受之也能参与到这个领域的研究中。

后来家里的另一位故交王益伦,广州美术学院的图书馆馆长,多次邀他到广州美院做理论研究。刚好,郑可的徒弟高永坚也在广州美院,提出想见王受之一面。当时临近武汉大学毕业答辩,王受之的论文准备得差不多了,挪了一周去了广州美院。就是这一去,王受之走出了历史系,去了设计教育的方向。

1983年,高永坚任广州美院院长,与初来的王受之一起筹划,成立了工业设计研究室,高永坚是主任,王受之是副主任。广州美院也成为国内最早研究工业设计的院校之一。

王受之最主要的工作,是将工业设计理论和设计史理出头绪,他学的是历史研究,很擅长这样的系统研究,用了一年多的时间就研究顺了,整理编写成《工业设计史略》。1984 年,这本书更名为《世界工业设计史》,成为中国第一本工业设计教材。

(王受之与合肥中国科技大学《技术美学》总编沈孝模的合照,当时沈孝模想要把王受之的《世界工业设计史》油印本作为杂志副刊以铅印方式出版)

这一年,王受之将近四十岁,正是壮志满怀的年纪。说得一口流利英文的他,也为广州美院和其他知名院校建立了关系。其中最有成效的是香港理工学院(现香港理工大学)。在院校间极少交流的时期,接待了香港理工学院院长一行的来访,并在对方的盛邀之下,组团到香港理工讲学。

(1983年冬天,香港理工学院太古设计学院设计史老师Mathew Turner首次访问广州美术学院,王受之在学院二楼的接待室会见了他。Mathew Turner现在是爱丁堡大学的教授)

讲学之外,王受之也去旁听香港理工学院的课,每次听完都让他感到震撼。将近四十不惑的他,有了一次新的认知:“原本以为在广州做得不错,这才发现,我们还处在一个很初级的阶段。”

(1984年美国洛杉矶艺术家代表团访问广州美术学院,由王受之负责全称接待与翻译)

(1985年,广州美术学院陈列室举办日本海报设计展,王受之给美院学生及医药包装全国培训班学员讲解杉浦康平的作品)

(王受之的课总能吸引在座的每一位学生)

(摄于1985年杭州南山路的美术学院大门,左二是当时主持“工业设计史论丛书”的浙江美术学院教授王凤仪先生,师从邓白先生右一是王受之当时的助手王建伟老师,曾任广州美术学院附中校长)

(前排左二,亚泰国际董事长、世界第三香港郑中设计事务所创始人郑忠先生曾是王受之的学生。照片摄于亚泰国际与红星美凯龙签订战略协议后圆桌会议)

王受之这时接近于老子所说的:其出弥远,其知弥少。从1977年开始,将近十年,王受之尝试着不断地走出去,才发现走得越远,看到的越多,知道的就越少。他知道自己还要走得更远。几年之后,他通过考试,获得一个美国福布赖特计划的出国名额,到费城的宾夕法尼亚州立大学西贾斯特学院当一名访问学者。

四

他是ACCD最受欢迎的华人教授

却心念把先进的教育理念带回祖国

王受之天生就属于讲台。他刚到费城不久,学校发现他既懂设计,还能教画画,英语也说得好,就请他当教员,经常让他兼课。空闲时间他也经常听课,甚至坐火车去其他学校旁听,梁思成的母校宾夕法尼亚大学去得最多。在费城期间,王受之一直希望去一所顶尖的独立艺术院校。他一度考虑去纽约的帕森斯设计学院或普瑞特艺术学院,或者罗得岛设计学院,教学或读书。

(帕森斯设计学院)

(罗得岛设计学院)

后来一次偶然的机会,正在洛杉矶学平面设计的堂弟,带他去自己的学校ACCD参观。他还记得看到这所艺术中心设计学院(Art Center College of Design)的第一眼,是山上的一个黑颜色的钢结构。他后来称它为天堂般的学校。

很快,王受之被ACCD先进的教学体系所折服:“它比当时的香港理工高了三个等级。” ACCD以汽车设计闻名于世,在上世纪80年代,全球几乎一半的汽车设计师来自于此,通用、克莱斯勒、奥迪、丰田、本田、日产比比皆是。

它本质上是一个高级职业学校,本科一般招收工作过的大学毕业生,比起学术研究,更看重技巧、构思和经验。王受之在这里看到了中国设计教育未来的雏形。

彼时中国的设计教育刚刚起步,没有成熟的体系建树,一切全靠摸索,他很想把这种模式带回中国。

这次参观也让他遇上一个机缘:结识ACCD的副院长赫兹(Richard Hertz)。在1987年,中国改革开放的成果已经让全世界瞩目,整个美国对中国的一切都抱有极大的兴趣。赫兹听说王受之来自中国,很想和他聊聊,便邀请他们去教员餐厅吃饭。赫兹负责ACCD的国际交流事务,刚好王受之熟悉院校交流,又懂艺术设计,又研究过中美关系,当下聊得非常投机。

王受之关于中国的介绍,也令赫兹大开眼界。他当即邀请王受之来ACCD讲一次课,讲讲中国经济和中国设计,这个课题在ACCD还没有人能讲好。学校也会付500美金的讲课费,报销来回机票。王受之说这无所谓,他很想来试试。

1988年,王受之在宾夕法尼亚州立大学做访问学者,也开始在大学里兼一些设计课程,到了暑假,王受之就专程从费城飞过来洛杉矶的艺术中心设计学院讲课。他还记得课室是一间300人左右的电影厅,没有窗户。台下是一列列红颜色的椅子,坐着的就有通用汽车的总设计师罗纳德希尔。

上午11点,台下坐了差不多50人,王受之就开始讲,从中国改革开放之前讲起。讲了一会儿,坐在后面的不少人走了出去。王受之心里有点慌,“感觉自己讲砸了。”

他没有想到,那些人是因为课讲得很好,学生听众是去叫更多的人来听。一个小时之后,整个电影厅都坐满了。问答环节非常精彩,他对设计研究和风趣的口才,获得师生的热烈掌声。

讲课结束后,赫兹便邀请王受之来ACCD教书。但这更像一次考验:王受之刚开始只能兼职,第一个学期只能开一门课,工资不到一千美元一个月,维持基本的开销都很困难。学期结束还有学生打分,得分不低于4.0才能续约。而转正最快也要七年。

听起来是够困难的,王受之还得放弃在费城的工作,以及工资和医疗保险。但他决定接受,“这种世界级的艺术学院给的机会,一辈子恐怕也只有一次,做好了就能在这里工作,甚至读书。做不好还有退路嘛!”

美国的学校开设选修课是需要口碑的,因为初来乍到,无人知道他,因此王受之1989年在学院开第一门课“现代设计导论”的时候,选课的学生只有5人,而规定是不少于10人。学校破例让他开课,作为试用。

结果学期结束后,5位学生都给了王受之满分,还请他去唐人街吃饭。这五位学生中的韩国留学生尹其和后来担任过韩国的弘益大学设计学院工业设计系的系主任。这后来似乎也成了一种惯例:常有学生因为王受之课讲得好,请他吃饭。

当时很多同事知道了王受之的兼课的情况,就介绍他到别的学校兼课。这样,他几乎在所有加州的艺术学院都兼过课,加州艺术学院(California Institute of the Arts,Valencia),奥蒂斯设计学院(Otis Institute of Art & Design), 南加州建筑学院(Southern California Institute of Architecture),等等....有些学院离开洛杉矶中心很远,在几个学校之间赶课,经常是上完了课,立刻开车赶去下一个学校上课。

那时是因为钱不够用,现在倒成了意外的教学经验收获。能说自己在美国南加州著名的艺术学院都教过,好像很牛,但当时绝对不是多么幸福的事。

(ACCD学院)

第二个学期,在之前5位学生的口碑作用下,王受之的课爆满了,学校的理论课学生最高人数是20人,而他的班级每个学期都超过25人。在ACCD的毕业生无记名投票中,王受之连续 13年、39个学期被选为学期和年度最受欢迎的理论专业教授(the great teacher of the term,academic)他用五年时间就转为全职教员,创造了学校的新纪录。

1997年,王受之升任为ACCD的终身教授。其实王受之一直想在ACCD重新学习,为这件事他还专门找院长谈过,但学校告诉他,他讲授的设计理论、设计大师分析、现代主义导论这些课程太热门,不能够给他时间脱产深造,但他可以去听学院里的任何教授的课程,也可以和ACCD有学术交流的加州理工学院(California Institute of Technology)、西方文理学院( The Occidental College )去进修,这三校联盟使得他可以选修课程,使用其他学院的图书馆,王受之就在三个学校之间来回听课。

听过的课、去过的学校越多,王受之越能深度观察美国的设计教育:“最大的特点就是差异化,每个学院都有自己的特色,学生也各有特色。而艺术设计作为创意文化,需要不同的人才,学院保证了学生为社会所需。”

(王受之应李嘉诚基金会邀请,到汕头大学担任院长)

2003年,李嘉诚基金会邀请他利用美国大学的假期到汕头大学,配合靳埭强先生、杭间老师组建长江艺术与设计学院,担任副院长,这样,他开始每年回国工作几次,到他在艺术中心设计学院退休的2012年,他就担任汕头大学长江艺术与设计学院院长。

由于有二十多年美国教育的经验,他在学校里就开始尝试这样的教育理念。然而,中国设计教育发展了几十年,走的却是日益同质化的路,教育出来的也是同质化的人才。未来能否追上美国?王受之愿意全力一试。

五

课上画出来学生才容易理解

(王受之,喜欢用画与同学沟通设计)

王受之说,我是华人,我在美国,但我不教中国的东西。主要是希望扭转美国人认为来美国大学工作的人文科学方面的人都仅仅教中国相关学科的偏见。

早在ACCD开第一门课的时候,学校曾经建议王受之教东方或中国艺术史,被他拒绝了:中国的东西,自然有很多高人可以教。如果我只教中国的东西,我会活在自己身为华人的一种学术惰性里。同学也会觉得理所当然你教的好。

1989年,王受之在学院里听了一圈课,几乎所有的理论课都听了,发现还没有一门包括建筑、产品设计、平面设计在内的统一设计史,就决定开一门新课,“现代设计导论”(the theories of Modern Design),之后继续开设“设计大师分析”(“The Great Minds of Design ), 分析12位设计师的伟大思想。

后来开这门课,都会超过最高的选课容量,坐满旁听的人。但讲历史,毕竟是王受之的老本行。他更加大胆的一次尝试,是在洛杉矶讲娱乐。他发现身处娱乐首都洛杉矶的 ACCD,却没有讲娱乐圈体系的课程,就去建议学校开一门娱乐设计导论。

副院长和他讨论了几个小时,就同意他开设这门课程,叫做“娱乐设计导论”( introduction of Entertainment Design), 12年后,ACCD成立了娱乐设计系,系主任还是当年王受之的最早的一个德国学生。

(王受之与其友人)

王受之在ACCD他还开过产品设计史、环球主义等等课程,有些课直到今天还由其他老师继续开着。能够旁及这么丰富而迥异的领域,充满探索欲望的开课热情,王受之或许将教学也当成了自学。而他的课之所以能吸引一届又一届众多的学生,从一个讲课习惯就能看出来:王受之讲课不空谈理论和概念,而是用马克笔把它们“画”在白板上。

有一次上现代建筑史,王受之讲到了勒·科布西艾,讲他的城市规划思想,就在白板的左边画一个欧洲中世纪的小城镇,把教堂、市场、住宅、坟场这些城市功能内容一个个画上去,再画出道路、桥梁、河流、码头......接着在白板的右边,画科布西艾的理想城市的核心:先用他的马赛公寓的形式画一个高层住宅,画到8栋公寓,周边再依次画上商业中心、工厂区、 公园、高速公路......流畅的马克笔下,一个现代城市迅速成型,现代城市规划和传统规划的差别一目了然,也把学生们看呆了。

这样的教学手绘,王受之每节课都会用马克笔画出来。ACCD的清洁工是这些手绘图最忠实的观众:每天晚上擦白板之前,他们都要看上老半天,才慢慢擦掉。

(王受之座无虚席的课堂现场)

上世纪90年代,王受之定期回国讲学,也开始介入地产领域,担任了中国近10家地产企业的顾问。回国后他也一直保持手绘的表达习惯,为国内的院校和企业带来鲜活的、易于实践的国际理念。

六

治“新中式”水土不服的药

(王受之与万科创始人王石)

“我们开口闭口讲风格,但别人要知道具体的法国南部乡村风格,意大利地中海风格,或者西班牙地中海风格是什么样子的,你不能三两句话搪塞过去,照片也往往不准确。我的方法就是手绘交代,准确的速写可以很好地说明情况,对方也容易和你沟通。”

在美国艺术院校磨砺出来的王受之,擅长将理论和概念还原为具象,特别是担任万科研究中心首席顾问后,将万科地产从物质化、模式化、跟风式的大量生产,转变为形成个性化、本土化、精神化的产品理念,更策划出了“万科第五园”这一新中式的开山之作。

王受之与万科结缘,起于万科创始人王石在1997年的一次上门请教。当时王石希望更多了解现代建筑,去美国后就找到了王受之。王受之自愿带王石去看看具体的建筑和设计,从 ACCD到整个洛杉矶,一边看一边讲解。王石就一边听一边录音,还忙着拿相机拍照记录,就这样整整听了3天。大开眼界的他,盛情邀请王受之回国,在深圳的万科总部给整个万科团队400多人集中上课。

1998年,万科计划开发国内首个700平大复式结构的楼盘“俊园”,但具体如何操作,并没有一套成熟的方案,于是再次找到王受之。王受之也亲自领着万科的负责人,到洛杉矶西木区的大复式楼宇参观,学习整个房间的格局设计,和卧室、书房、厨房、阳台等等的具体规划,为万科的楼盘开发提供了第一手资料。

之后,万科正式邀请王受之担任首席顾问,王受之就趁每年三个月的假期,回国为万科提供更有针对性的策略方案。通过对各大项目的系统分析,王受之发现万科在以往的开发中,都是引进世界现代建筑风格和规划手法,为了迅速扩张,做出一些标准的样板小区,比如“万科四季花城”、“万科城市花园”等基本现代主义、带一点点欧陆风格点缀的社区开发模式,大规模复制到其他城市中,这种做法高度同质化,“水土不服”的情况十分普遍。针对这一根本性的问题,王受之重新调整了自己的工作定位:为万科的某些具有探索性的项目提供个性化、本土化理念和策略。

“万科第五园”的开发,就是一次有益的尝试。王受之在参观万科第五园的项目地块时,依照“岭南四园”的思路,提出了建造第五大园的概念,亲自策划了整体的项目方案。

(万科第五园)

王受之对万科第五园的策划是扬弃式的,功能区分清晰的绿化,青石小巷,以及充满本土特色的挑檐、院落、廊架、花窗、孔洞、高墙、缝隙等,都摒弃了以往一味复制、套用模板的做法,做出了有自我个性的中式园林风格,成为深圳乃至全国第一个真正意义上的新中式建筑。项目落成后,王受之有感而发,专门为万科第五园撰写了《骨子里的中国情结》一书,一时洛阳纸贵,多次再版,也意外带动了万科“第五园”的火爆销售。

(万科第五园)

其后,王受之还担任了多家房地产企业的顾问,接手了龙湖、鲁能、中信好多国家级项目顾问工作,从概念创意到整体策划,他都始终提供有前瞻性又形象具体的建议。这些项目经历,也让他回到美国后的讲课内容更加具体,用当中的问题和对策,更好地启发学生们的思维。

他这也是中美设计教育的不同之处

中国的艺术院校和其他高等教育一样,大多给学生填充概念性的知识,而这些知识是不是需要,能不能培养学生批判性的创意思维,从来没有人过 问,也从来不是个问题。

王受之说,脱离技巧和实践培养出来的人才,在实际的生活中发现不了问题,更解决不了问题,创作出来的更是模式化的复制之作。王受之眼中的设计,和关于设计的教育和应用,从来不是空洞的概念,而是具有鲜明的形象 和自我的印记。它就在几十年前父亲说过的话里,在郑可世伯的设计图中,在ACCD越坐越满的电影厅里,也在他手中的马克笔勾勒出的线条里。

七

只想探索中国设计教育的更多可能性

三观研修班,是下一个实践

(王受之接受徐清徐生创始人柯丽敏6小时采访)

三十多年前,王受之决定到美国访学的初心,是为了给刚刚起步的中国设计教育,带回有益的经验。他在美国各大顶尖的独立艺术学院,在不同的艺术教育体系中,都积累了丰富的教学经验。但他回到国内的艺术院校之后,却发现很多经验难以应用,因为现在全中国的艺术院校,都用着同一种体系。

但中国的设计教育发展了几十年,全国将近1000所大学有艺术与设计专业。用的却是同一个体系,从本科到研究生教学,课程的讲法、课程的量、课程的类型都差不多,而且体系已经固化。

短短几十年的时间,中国的艺术院校规模、艺术生的数量达到了全球第一,各类大学基本都开设了艺术与设计专业。但王受之说,很多院校开设这一专业,只是因为学费比一般专业高出至少一倍,可以为学校增收,教学管理没有尽到责任。有的学校根本没有好的师资,有些地区的师生比甚至高达1:40。

这样的人才到了社会上,甚至是教学岗位中,也就只能生产出单一化的成果,最后就是一种恶性循环。王受之住过的一家全智能五星级宾馆:入住后不用到处找开关,只要一挥手,灯就会亮,晚上躺下来睡觉,灯就会全部暗下来。他睡到半夜醒来,需要一点光线去厕所,结果一起床,房间里的灯全都亮了,后来躺了一个多小时才睡着。早上六点他再次醒来,就不敢再去厕所了。

只有智能设计的概念包装,却没有发现人真正的需求,解决实际的问题,做出来的设计也只会产生新的问题。这样的同质化“后遗症”已然随处可见。当然王受之在一些好的老师身上,也看到了有意义的尝试:在课堂选题和项目设计中,还有工作室的实际工作中,给学生提出问题,启发他们的创意思维。

(王受之在一席说:现在的设计教育就是游泳池里面放的盐,寡然无味 。我们设计与设计师,该思考如何破局?)

但这只是个别老师的做法,并没有一个体系在背后支持。所以我们能培养出一些匠人,但很少能够培养出真正具有创造性思维、具有解决问题能力的人才。

只有一个人在旷野中发声,影响毕竟是有限的。但保持发声仍然重要。所以王受之作为院长、博导,依旧在一点点尝试新的教育模式,奔波于世界各地讲学,参与各种设计项目,至少在同质化的体系里,为设计教育提供一种不同的声音。

(2018年,王受之在亚洲设计艺术十堂课进行深度授课)

已经年过七十的王受之,教了几十年的设计,依旧保持旺盛的工作精力,参与项目,到处讲学。

去年亚洲设计艺术十堂课第二季的深圳现场,王受之凌晨入住酒店后,就通宵准备讲课材料,白天与500多名优秀的设计总监侃侃而谈了整个上午。

他在喜马拉雅APP的音频教学《小设计大艺术》,主题更是不胜枚举,遍及国家地标、人闻轶事、设计课程、艺术评论、时代变迁...

今年9月开始,他又将担任三观——亚洲设计艺术研修班学术导师。这次要面对的不是本科生,或是研究生,而是从事设计多年,稍有成就的设计之星。他觉得这类人群某种意义,代表中国设计的态度和方向,自己可以一展拳脚,施行多年的设计教育理念。

八

我努力把这路铺好

让大家走得正一点

(“缺园”中的“缺廊”)

王受之曾经在武汉设计了一个“缺园”。他用大量的“半边”式建筑,墙面上无数的镜子,构成一个内容复杂、无限重复的迷宫般的中式园林空间。在高度同质化造成的单调、刻板的城市生活中,“缺园”主张差异化,让每个人都能按照自己的路线游玩,创造出一个属于自己的“缺园”。有如隋炀帝的迷楼,明清的园林,隐喻宇宙人生。

“缺园”似乎也是王受之创造的一个隐喻: 每个人都如同在迷宫中寻找出口时,创造着自己的人生。迷宫,最初来自希腊神话的克里特岛,一个关押怪物米诺陶洛斯的地方。走出这座迷宫的方法,是先到迷宫的中心杀死怪物。

如果将迷宫的中心看成一个隐喻,它也可以是一种权威,一套千篇一律的解决方案。中国的设计教育,不正是将所有目光都锁定在这个中心,告诉所有后来者,一条到达中心的最佳路线。而“缺园”源自中国的古代园林:不存在中心,甚至也没有出口,但你可以走任意一条路,走出一间房子,或者一个宇宙。就像王受之,他用70多年的人生经历告诉我们,每一步的探索才是最重要的,才构成你自己。

王受之也从来不觉得自己是什么地方的中心,他觉得自己就像一块铺路的石头:“我把这条路铺好,大家走得正一点,以后的人做以后的事,所以我不觉得我空前绝后,也不觉得我有什么大了不起,我做自己恰如其分的事。”

他更像你脚下一块指路的石头,他带不了你走出迷宫,但他可以指出你自己要走的路。或者像阿根廷的作家博尔赫斯,他的《小径分叉的花园》,写了一个创造了迷宫的小说家崔朋,被杀死在自己创造的迷宫的中心:王受之将会告诉所有的后来者,去找另一条未知的路吧,迷宫的中心没有怪物,在那里的,不过是昨天的你自己