李砚祖 设计的文化与历史责任

李砚祖:

清华大学美术学院教授

博士生导师

李砚祖博士,清华大学美术学院教授,博士生导师,《艺术与科学》丛刊、《陶瓷研究》杂志主编;长期从事工艺美术、设计艺术创作、研究与教学工作。出版著作20余部,发表论文180余篇。2003年获首届国家级教学名师奖、北京市教学名师奖、清华大学教书育人奖;2002年获全国高校优秀教材一等奖、二等奖各一项;1995年获全国高校首届人文社会科学研究优秀成果奖二等奖;1993年获北京市高校优秀教学成果一等奖,北京市高校青年骨干教师称号。享受国务院政府特殊津贴专家。

谈及设计与文化,李砚祖教授认为,如习主席提出的文化自信那样,设计自信的力量就在于我们的文化自信。西方人之所以设计,之所以如此设计,是建立在西方文化的基础上。我们过去学习西方的设计主要还是在形式层面上,知其然不知其所以然。经历过了这个阶段之后,我们才能真正意识到设计应该怎么做。设计是建立在一个民族、一个国家文化之根上面的。而文化之根,实际上就是生活。设计本身不是目的,而是工具,是方法。设计的目的是为了适应和满足我们大众日常生活的需求,设计的创造实际上就是文化的创造。这就是文化与设计的关系。

《设计》:您认为设计与文化之间是一种什么样的关系?

李砚祖:从大文化的角度来看,设计和艺术等都属于文化。如果说把设计与文化作为一个对立的关系来谈,也就是把设计作为一个专业,或者一个行业,其与文化的关系,可以解读为文化是设计的内核。这涉及我们对设计本身的认知,仅从设计的角度来看,设计是文化的产物和标志物。设计反映文化,也是一种创新的文化。从整个人类历史的发展来看,人类的需求和创新首先是通过设计把它表现出来,设计的成果也就必然反映了文化的进步、文化的发展,以及文化的期待。文化的样貌可以通过设计看到或者能够通过设计得到解释。所以,我们可以把设计作为了解一个民族、一个国家、一个时代文化的窗口和指标。设计的发展不仅可以反映时代文化的面貌,而且反映时代文化发展的趋势和本质。

从另一个层面我们可以从文化的角度来理解设计。社会以及文化的发展,赋予了设计的一种责任,一种文化的责任,一种文化的担当。所以,设计的好坏在一定程度上反映了我们对文化的认知和文化的整体把握。 从这个角度来看,就要求我们的设计、设计师以及设计管理,都要具有相当高的文化素质。设计往往是文化的代言人,无论古今中外,文化都是设计最重要的内在本质,也即设计的内在性。可以说,设计内在性的本质就是文化。

从中国当代设计的发展来看,从19世纪末期20世纪初,一些学者在中国经济社会发生转型的时刻,为了发展中国的民族工业,从日本引进了“工艺美术”或者“美术工艺”的概念,这其实就是早期现代设计的概念。在20世纪二三十年代,俞剑华等学人撰著的图案类的书籍,谈的不是纹样而是“设计”,“图案”后面加了括号标的是“design”。

当时,“工艺美术”和“图案”是两个并列的概念。工艺美术相当于我们现在的设计,或者艺术设计,或者称为设计艺术,“图案”就是怎样做设计,有所谓的平面图案、立体图案等,即设计的效果图和立体模型,这些都被称为“图案”。当时的“图案”并不是我们今天所理解的纹样。从19世纪末期到20世纪初,中国发展民族工业要解决生产产品落后的状况,与东西洋相抗衡,所以要发展工艺美术。从20世纪初到今天的100多年里,“工艺美术”演变成“现代设计”只是名称的改变。20世纪40年代以后很多人把工艺美术分成陈设和欣赏的工艺,以致后来大家看到的所谓“工艺美术”,就是景泰蓝、牙雕、蓝印花布、剪纸等传统手工艺了。实际上,这时候已经把工艺美术的原意给遮蔽了。

工艺美术的起源,就是设计的起源。因为手工艺是为了造物,而设计也是解决造物的问题。回溯历史,设计从人类开始要想制造一种东西,要想谋划一件事情,就必然性地存在了。不分种族不分民族可以追溯到几万年、几十万年前。

中国的现代设计或者现代设计文化的开端,应该追溯到19世纪末20世纪初工艺美术概念和图案概念的诞生开始。但是,要作为一个现代学科,真正的建设和成为一个专业的现代学科应该是从80年代开始,一直到今天。

我个人理解,这一段历史可以这样分:20世纪50年代之前作为第一个阶段,20世纪50年代之后到80年代改革开放,这三十年可以作为现代设计和中国设计教育的第二个阶段。20世纪80年代以后一直到今天,可以把它作为设计发展的第三个阶段。我认为这三个阶段是完全连续的。从19世纪末期一直到今天,设计与文化的关系,在另外一个层面上也可以把它理解成中国设计的现代性发展的过程,也就是文化现代性的过程。设计的现代性与文化的现代性密切相关。我们在理解设计本身与文化的关系的时候,从历史的角度来看是发展的,现代设计的发展已经有100多年的历史了。我们的工业生产和各个方面的发展进步,都能够通过设计反映出来。

《设计》:您刚才提到了中国设计的发展的三个阶段,是否能具体的谈一下这三个阶段各自具有怎样的特征?

李砚祖:第一个阶段,是19世纪末到20世纪初。这个阶段内容非常丰富,它的外因就是当时西方洋货充斥中国。为了改变这种状况,建立我们自己的民族工业,中国的有识之士,提出了一些政治性的、文化性的和经济性的主张,一大批学者出国留学。在艺术设计方面,我们有些学者到日本、欧洲去学习。后来回国创办了例如上海的尚美图案馆等设计机构。还有一些职业设计师例如张光宇等人在英美烟草公司从事设计工作,当时代表性的设计是被称为“月份牌”的广告招贴以及其他一些包装等具有中国特色的设计。所以,第一个阶段我们可以把它理解成民族设计自强的一个阶段。这个阶段设计的发展建立在民族自强、文化自立、经济发展的基础上。所以,当时的设计尽管没有政府的提倡,而是随着社会经济发展自然而然生存的,这是在外力和中国学者自觉性的基础上,经历的第一个阶段。

第二个阶段,是从新中国建立以后到20世纪80年代改革开放。新中国成立后,各项事业走上正轨,当时的设计有各种各样的名称,例如,平面设计叫商业美术,室内设计叫室内装潢。 这个阶段实际上就是专业化、学科化现代设计教育的开始。中央工艺美院1956年的成立标志着中国现代设计或者说当代设计教育一个新的开端。这第二个阶段,可以说外力的影响非常小,是我们中国人自力更生、奋发图强,建设新中国的举措,是我们在设计方面自己做出的努力和规划,也取得了非常卓越的成绩。这个时期虽然没有提倡设计的民族化,但是它本身却完全是民族化的,从我们内心里面出来、服务于工业生产和商品生产的设计。教育也是这样,当时关于图案教学的会议、杂志等,都是围绕着发展国家经济和文化建设的。所以,第二阶段中国现代设计的发展,可以说是新中国建立以后社会经济文化建设的发展的缩影。总之,外力作用很小,自力更生、奋发图强是这阶段设计发展的一个本质特点。

第三个阶段,就是改革开放之后到现在。改革开放对中国当代设计发展的一个最重要的驱动力是当国门打开以后,西方现代设计随着商品进入中国,西方设计的观念、设计的产品,设计教育的方法,各方面全方位对我们原来的设计带来了冲击和变革。 改革开放40年以来的设计,也可以分为三个时段,20世纪80年代到90年代中期,我们基本上是先学港台,再学日本。到了1990年代中期,中国的平面设计基本上与世界平面设计站在同一个水平线上,但是产品设计还是不行。因为工业产品设计与一个国家的工业发展水平密切相关,而那时我们的工业发展水平还处于比较滞后的阶段。所以中国的产品设计当时还是笼罩在西方设计的阴影之下。1990年代后期的发展预示着设计民族文化自觉性到来。进入新世纪以后,随着中外文化交流全面展开,一方面中国的设计水平不断提升,尤其是2001年中国加入世贸组织(WTO)后,中国产品在一个更为国际化的市场和语境中进行流通,这促进了文化的双向交流;另一方面,大量中国学生出国留学,越来越多的人有了出国考察的机会,我们对西方有了进一步了解,也对自己的传统有了更深的理解。所以,新世纪以后,中国设计的文化内生性逐渐成为设计的主流。 大体而言,20世纪80年代改革开放后的前二十年,我们的设计在一定意义上可以说是处于西方设计的阴影之下,经过二十余年的努力,现在已经走出了这个阴影,因为我们有了自己的设计语言和风格,有了自己的设计教育体系和实力。设计教育的规模不断扩大,甚至超过了世界其它国家规模的总和,生源质量也有大幅度提高。从整体来说,中国设计一手伸向现代,一手伸向传统,不仅仅密切关注整个世界设计的发展,同时加深了对传统文化,对设计传统的理解和运用,民族文化成为当代设计的文化本质和动力之源。我想可能不久的将来我们会进入设计的第四个阶段:形成中国设计产业和设计教育的完整体系。所以,如果回到设计与文化的关系,通过分析设计发展的三个阶段,我们可以看到设计与文化的关系是密切相关的。

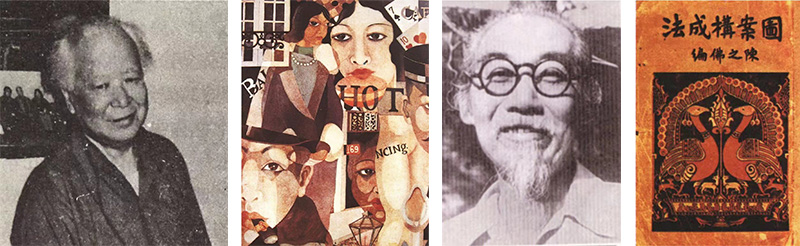

左1、左2:庞薰琹及其作品

右1、右2:陈之佛及其著作

正如习主席提出的文化自信那样,设计自信的力量来源于我们的文化自信。西方人之所以设计,之所以如此设计,是建立在西方文化的基础上。我们过去学习西方的设计主要还是在形式层面上,知其然不知其所以然。经历过了这个阶段之后,我们才能真正意识到设计应该怎么做。设计是建立在一个民族、一个国家文化之根上面的。而文化之根,实际上就是生活。设计本身不是目的,而是工具,是方法。设计的目的是为了适应和满足我们大众日常生活的需求,设计的创造实际上就是文化的创造。这就是文化与设计的关系。

《设计》:您认为设计史研究对设计文化构建有哪些意义和价值?

李砚祖:之所以要研究历史,就是要总结我们怎么走过来的,以利未来。在几千年甚至上万年设计发展的过程中,中国有自己的经验需要总结,而且这种经验是中国人在日常生活和创造中不断形成的。比如《考工记》,作为《周礼》的一部分,是当时造物、用物的规章制度,它能反映当时的设计和观念。在这方面,中国设计史研究尤其要注重设计与其他艺术和文化之间的关系。 例如,将近2000年的青铜文化史,不称之为青铜器史,而是称为青铜文化史。为什么要称为文化?因为只有独特的时代文化才能产生这些器物,还有中国的瓷器、丝绸、服装等都是如此。现在世界各大博物馆作为镇馆之宝的中国瓷器,之所以有这种造型和装饰,是文化使然。我们要通过设计史的研究,把设计与其他文化、艺术的关系以及与生活的关系完全地展现出来。

设计史的研究最起码有两个作用,一是从历史的角度对设计的发展进行系统的梳理和总结,这是设计文化自信的立足点,要探究我们古人在设计方面取得哪些成就、为什么取得这些成就;二是作为中国当代设计发展的一个思想资源和艺术资源,可以提供很多的经验和启示,解决我们的文化精神和设计的内在精神从何而来的疑问。这种历史脉络不会断,设计的形式可以变,内在的文化精神不会变。民族的文化特征,就像血脉一样,会一代一代往下传。所以对历史的总结是不会过时的。

现在的设计教育,缺少对中国古代设计的全方位总结和理解。西方学者已经开始关注了,但是我们还没有提供可以供世界设计学界参照的中国设计史。有些学生在上设计史论课的时候,可能都会觉得这个课都是在谈论从前的事情,与现在要做的事没有什么关系,这削减了他们的学习热情。这其实反映了目前设计史研究的局限性,不能怪学生。如果能把我们过去有什么设计、为什么设计以及设计与生活和文化的关系,与其他艺术和传统的关系深刻地阐述出来,我想学生是愿意学并有很大收获的。

《设计》:有学者认为,设计史研究可以被分为四个阶段,第一个阶段是以佩夫斯纳为代表的、参考美术史叙事方式的英雄主义史观;第二个阶段是强调设计的“无名史”,关注对象由生产者转向对生产方式的探索。前两个阶段还是以西方为中心,以男性为主导。第三阶段则开始关注日常生活,开始关注女性。第四个阶段,也就是现在,“西方中心论”被打破,全球设计史开始逐渐为全世界的学者所重视。您是否赞同这一观点,为什么?

李砚祖:西方学者把西方设计史论研究分为这四个阶段,我认为是对的。2019年底我在澳门科技大学给20余位博士生上《中外设计史》课,没有具体的讲中外设计史,而是以江苏凤凰美术出版社出版的设计理论研究译丛中的《设计史:理论与方法》《设计史与设计的历史》《设计研究:方法与视角》为主要教材,深入探讨西方设计史研究的思路与方法,大家收获很大。我们最近在翻译马格林的《世界设计史》,能够看出他的设计史研究开始破除西方中心论,关注亚洲、非洲,尤其是关注中国设计。他对于中国设计史的理解虽然极其有限,但是总的来说是起了个头。对于中国设计学界而言,如何写出具有世界性眼光有中国特色的中国设计史是一个巨大的时代性课题。中国学者撰写的中国设计史,已经有了好几个版本,但并不理想。一是资料,二是设计史研究的思路与方法,三是高度还没有真正得到解决。

左1:装饰杂志创刊号

左2:常沙娜设计的民族文化宫大门装饰:

右:电热水壶·茶素材·汀壶

设计史研究实际上涉及几个方面的问题,其中包括与艺术史的关系。早期西方设计史是以代表作品和代表人物这个路子来编写的,这种所谓英雄史观实际上来源于西方艺术史,艺术史就是按照代表作品和代表人物进行写作,这是第一阶段;第二个阶段就是设计的“无名史”,由生产者转向生产方式的探索。在西方,虽然有些学者把“无名史”作为设计史论研究的第二个阶段,实际上是设计史学者试图努力改变设计史论研究第一阶段的写作思路,这一方面的著作并不多。

我认为比较好的西方设计史著作是大卫·瑞兹曼(David Raizman) 的《现代设计史》,其中对社会、文化、生产的整体把握相当不错。还有英国著名的设计史学者彭妮·斯帕(Penny Sparke)写的一系列著作也非常不错。从她的著作可以看到西方设计史进入第三个阶段的状态,关注日常生活,关注女性。如果对西方社会思潮、哲学思潮有所了解就可以看出,设计学界的这些变化是受到了整个西方文化思潮、哲学思潮的影响。如对女性主义设计的关注实际上是西方女性主义、女权主义运动的必然结果,这也从一个侧面反映了设计与社会文化的关系。第四个阶段,所谓破除西方中心论,全球设计史开始为设计史学者所重视,但只是西方学者的一种美好的愿望。从能够代表西方设计史的代表人物马格林以及诸多学者书写的设计史论著中,我们能够发现他们对东方设计,尤其对中国设计的了解十分肤浅。

我们不需要按照西方的这四个阶段来走,但是,我们完全可以把比较好的历史研究的方法、思路拿来作为参照。这也是我为什么这么多年来一直组织翻译西方设计史论方面著作的根本原因。设计作为一门现代学科是从西方引进过来的,是以西方作为参照的。我们要谈设计是什么,首先看看西方是怎么说的,如果对西方这一切都不了解,又如何去谈呢?

结合到中国设计史论的研究来看,我主要从事设计理论研究,也密切关注中国设计史研究。中国的设计理论研究有比较好的基础,但是现在有些学者倾向于建立所谓宏大的叙事结构,无限的拔高,以致空洞无物、令人生畏。理论研究和指导非常重要,但设计毕竟是一个实践性很强的一个专业,无处不在、无时不有,但它并不是无所不包、无所不能的。设计是广泛的涉及到人类所有事业所有专业的一个宏观学科。在艺术院校的设计学科,它是以艺术设计作为方法和工具,主要解决的还是造型和形式方面的问题。这种形式与功能、材料与产品与可持续发展密切相关,但无论怎么相关,我们做的毕竟还是有限的。当代设计越来越受到高速发展的科学技术的全方位影响,设计包括艺术设计越来越技术化,具有了更多科学技术的内容和特质,作为艺术与科学统合产物的设计,这种变化和趋势是可以理解和接受的,但这里还存在一个度的问题。在综合院校中的设计专业这种趋势更为明显,即设计专业的工科化倾向十分显著,以致形成了设计教育界的艺术院校与综合性院校的两种类型。各有长处和去处,在这两种类型之间有较大的游离空间。

无论是古代还是近现代,中国的设计都不同于西方,有我们自己的特色和无限内容的。但为什么这些还没有被写出来呢?古代工艺美术或者说设计很多都被归拢在艺术史中,因为找不到代表人物,于是就主要分析它的造型和装饰。而对于设计本身的探讨却很少,要研究它们是怎么设计出来的。西方将整个设计史论作为一门学科,从各个方面建立了一个完整的框架,诞生了相当多的成果。西方学者关于设计、历史的写作,有很多深刻的思考,这对于我们的研究有一定的帮助,值得我们消化、吸收。所以我们应该先沉下心来,安安心心的写出真正能让国际设计学界接受的中国设计史。

《设计》:您认为艺术史研究跟设计史研究从方法上来讲有哪些异同?

李砚祖:设计是他律的,纯艺术是自律的,纯艺术不依靠其他而存在,但设计它只是一个工具或者是过程,设计自身不是目的。所以,在研究的思路和方法上,就有了根本的区别。但是,有些研究方法还是一样的,比如对资料的收集、整理,对形式的分析,对形式之后的内容与形式关系的分析等。我们所谓的设计研究,一方面也是设计的艺术研究,它整体来讲与艺术研究和艺术史研究还是有一定的联系。历史上的设计与所有的艺术形式都密切相关,包括与造型艺术、戏剧、文学等。

我有个博士生其论文研究的选题是景德镇明清时期的青花瓷图像。这个题材中有很多关于戏曲的故事,明清戏剧发达,当时木板年画中关于戏曲的表现很多,工匠就将它移植过来,成为陶瓷绘画和陶瓷装饰。除此之外,从社会和文化出发可以看到另一个根本原因,就是人的因素。当时,人们关注戏曲就像我们今天关注手机、关注电视一样,景德镇的工匠热衷于表现戏曲,除了受木版画的影响外,与他们本身对戏剧的喜爱分不开,因为是很多工匠都来自景德镇市的乐平县,乐平是一个戏剧重镇,现在保存下来的明清戏台有四百余座。也就是说,这些工匠从小在农村就喜欢看戏。所以,戏剧文化对于陶瓷装饰、戏曲内容的表现有很大的关系。

过去的那种纯艺术史的英雄史观的写作方法应该变了,设计与生活文化密切相关,不仅是吃穿住用,还与过年过节的装饰、服饰、观看、读书、旅游等一切都相关。只有这种全方位的、全视角地去观察,我们的设计史才能进入一个新的阶段,才是能够书写一本真正的设计史。

左:2016,G20国宴餐具《西湖盛宴》

右:2016,G20国宴餐具《三潭印月》

《设计》:在这个技术革新日新月异的时代,我们应当怎样看待设计文化与技术之间的关系?

李砚祖:对于设计来说,技术是一种根本性存在,技术具有工具性,但它不能解决所有的设计问题。设计的技术也是设计文化的一个方面,它不是单独的,设计文化中包括技术文化。有西方学者认为现在这个时代是技术统治文化的一个时代。在某种意义上来说,我们这个时代是一个比较重视技术的时代,与这个时代相比,旧有的手工业时代是文化引领技术的时代,技术融入文化之中,这是手工艺时代、农耕时代的特点。现在是技术统治文化,文化成为技术的奴仆,这也许是必须经过的一个阶段。

从设计与技术的关系来看,在现代的技术社会,技术不仅日新月异,而且技术对社会各方面的主导性、支配性日益增强,从人造物、环境、人的生活甚至人的精神领域都打上了现代技术的烙印。社会的网络化数字化人工智能等以交互的形态成为设计的新语境,科学技术不仅改变了设计的工具与方法,更重要的是改变了人们认知设计的路径和可能性,当代诸多设计新概念的产生就是一例,如学者们注意到,数字化对设计的改造及其实践,使设计越来越具有新媒介的属性,它导致社会行动与人与人、人与机器互动方式的变化和更新,新的社群关系和人与人之间新关系的建构。因为技术的变革与影响,设计不仅成为这种变革的桥梁,而且其本身的社会性乃至政治性也凸显出来,设计与艺术,工程技术与计算机,消费及其产品与社会政治行为被整合,内在于设计本身的技术本质和形式赋予能力。再如所谓的“思辨设计”,思辨的不是技术与设计的现实本身,而是在现代技术基础上的设计可能性的推演,推演其可能性的后果,最终还是试图揭示技术可能存在的危险性,这既是对技术乐观主义的反对,也是人类对此类问题的深度思考在设计界的反映。在这里,我更愿意把这些变化都看作一种文化互动性表现,是文化以新的方式通过技术对设计的一种改造与更新,也是设计与文化关系的一种新展演、一种新存在。今天有“思辨设计”“对抗性设计”等诸多概念,以后还会有更多诸如此类的新概念、新认知,可能会令人眼花缭乱,但其本质并没有多大变化,即技术只是工具,最终设计还必须有文化的引领。在设计界,必须是文化引领技术,而不是技术统治文化,这是由设计的内在本质性和未来性所决定的。

所以,设计师本身的文化素质和修养很重要。现在设计师的培养主要靠中国当代的设计教育,也就是说,高层次的设计教育要着力解决文化教育和素质培养的问题。设计教育有不同的层面,中等职业教育、高等专业教育应该有不同的培养目标,但现在看不出区别来。中等职业教育是一种技术教育,教你如何做设计。大学教育不仅是教你如何设计,还要教为何设计,教为谁设计。而我们这一方面过去注重得太少,很多地方连最基本的设计史论课都没有,更不要说其他的文化课程了。要鼓励和要求学生自觉地在课余大量读书。做设计,实际上对文化素质的要求超过其他行业,因为涉及的面太广,设计的责任太重了。社会把设计的责任交给了设计师,交给了设计院校毕业的人,如果设计师没有文化,做出来的设计,可能会对整个社会都产生不好的影响。一个设计师没有文化,会“毁灭”一个产品,“毁灭”产品的使用者。

《设计》:从传统文化中汲取养分,构建富有中国文化语汇的设计是目前很多中国设计师们在努力追求的。您认为这一过程中是否值得我们警惕和避免的地方?

李砚祖:设计界有几个口号我是一直比较质疑的,其中一个就是设计的中国元素。中国设计师为中国人做设计,谈什么中国元素?若是西方人到中国来办企业销售产品,那么有个本土化的问题,要为中国的消费者服务,必须从设计各个方面照顾到当地的人生活习惯与喜好。中国设计师为中国人做设计,本身是中国人,其所做的一切应该都是中国的,这哪来的“中国元素”呢?中国人为自己做设计,只需要面向生活,为了更适合使用者的需要而设计。难道我们是为了某种元素而去设计吗?我认为中国设计界要口号少一点,概念少一点,精心地去做设计,更好地服务于人的日常生活,才是最好的设计。

左:2018年登上纽约时装周的“国潮”品牌李宁

右:中国画的三维解构 杨明洁·2015米兰设计周

当代设计存在设计之“过”的问题,所谓“过”,一是过犹而不及的“过”,过分之“过”;二是过错之“过”,一百多年前卢斯曾经说过“装饰就是罪恶”,设计的过错之“过”,类同与此。很多设计是为了设计而设计,真正好的设计,是设计到最后看不出设计。不是不设计,而是设计到最后,看不出有设计的痕迹。到处显示出设计过的痕迹,那这个设计一定不是最好的。中国古代就讲,绚烂至极归于平淡,饰极返素,装饰的极点是没有装饰,都是谈这个道理。我们还是要明确设计的目的性和手段,毕竟设计本身只是一种工具