2020清华美院艺术史论系"云毕业展" | 理论照耀实践

发布时间:2021-07-27 13:06 阅读量:1125

展览入口

系主任寄语

艺术史论系今年毕业艺术管理硕士2名,顺利通过论文答辩。特在此展示他们的研创成果。

唐哲昊以湖南省博的“湖南人——三湘历史文化陈列展”为个案,通过对湘楚文化及博物馆展陈方式的深入研究,提出了新的展陈和导览方案,通过重组线下展品、展线和导览信息,为观众提供了新的观展体验。

温博在清华双创孵化平台支持下创建清美智想创业团队,选定习近平主席关心的四川凉山彝族自治州昭觉县为帮扶对象,通过产学研课题探索非遗扶贫之路,开发出一系列彝族服饰创新产品,成果得到中央电视台、北京电视台、凤凰卫视等媒体报道,受到业界和社会好评。

祝贺两位同学顺利毕业!

艺术史论系主任

陈岸瑛

走出大凉山——

昭觉县彝族服饰的产学研创新实践

作者:温博

清华美院艺术史论系2020届硕士毕业生

指导教师:陈岸瑛副教授

*本文内容节选改写自作者的硕士学位论文《彝族服饰产业化发展模式研究——以凉山州昭觉县为例》,未经许可不得转载

清华美院彝族服饰课题组来到凉山州实地考察彝族服饰

源起:

作者于2016年考入清华大学美术学院艺术管理专业,跟随导师陈岸瑛副教授参与了大量非遗领域的课题研究和实践项目。2017年8月,在陈岸瑛老师的带领下,作者参与了文化和旅游部委托课题“特色文化产业产品和人才提升”项目,并选定国家级重点贫困县昭觉县的彝族服饰文化产业为毕业课题研究对象。随后,在清华大学美术学院染织服装艺术设计系李迎军副教授的支持下,作者组织学院不同专业方向的同学成立了清华美院彝族服饰课题组,并积极联合政府、企业、院校、研究机构、大学生创业团队、非遗工坊等多方力量,通过一系列产学研项目的创新实践探索非遗扶贫之路。

一、凉山州昭觉县彝族服饰文化产业发展情况

数千年的彝族服饰文化华彩纷呈,是彝族妇女代代相传的手工绝技,被誉为“穿戴在身上的文化”。2014年,彝族服饰入选我国第四批国家级非物质文化遗产名录,集彝族刺绣、彝族银饰制作技艺、彝族毛纺织及擀制技艺等传统手工艺于一体。千百年来,昭觉沉淀了深厚的彝族文化,成为全国唯一集彝族义诺、圣乍、所地三大方言区的彝族服饰于一处的神奇毓秀之地,被称为“中国彝族服饰之乡”。通过对昭觉彝族服饰文化产业发展现状的深入调研,其产业问题集中表现为创意水平有待提升,产品品质参差不齐,高端创意和管理人才不足,产业结构严重不完整,缺乏统筹协调机制,地方生产组织无法直接服务于大众市场渠道。

义诺、圣扎、所地三大方言区的彝族服饰风格

二、彝族服饰文化产业的产学研创新实践

为了探究彝族服饰产业化的发展模式,结合昭觉所面临的发展困境,课题组着眼于如何借助地区外部、产业外部、民族外部的智力与资源,从市场出发形成协同创新机制,促进产业要素的跨界联动。由此我们展开了一系列产学研创新实践,试图探索出一条自带生命力、可持续、可推广的彝族服饰文化产业创新发展路径。

1、前期调研与基础研究

2017年9月,清华美院彝族服饰课题组与凉山州昭觉县政府共同合作开展了横向研究课题“彝族服饰在现代生活中的时尚化设计与应用研究”,针对昭觉县的彝族服饰进行基础研究和创新设计研发。

2、创新设计与样品研发

通过近一年的创新设计和样品研发,课题组推出了具有时代感和创新意识的彝族服饰文化品牌——阿诺诺,以及一系列既保留彝族传统手工艺精髓,又融入现代设计精神的创新设计作品。

彝族服饰创新设计作品的部分初稿方案

(设计师于天、薛迪、赵玉琦、贺萌萌设计绘制)

3、成果发布与产业融合

2018年9月,课题组在中华世纪坛举办了2018非遗时尚盛典“走出大凉山——彝族传统服饰与现代创新设计专场发布会”,把千年传承的彝族赛装文化第一次搬上了北京国际设计周和北京时装周的国际舞台。与此同时,课题组在清华大学策划并举办了主题为“非物质文化遗产与民族特色文化产业创新发展”的北京时尚高峰论坛,着重引导时尚、旅游、影视、互联网等各界主流产业聚焦传统文化。

彝族服饰发布会传统彝族服饰走秀

彝族服饰发布会创新彝族服饰走秀

4、品牌运营与生产管理

阿诺诺品牌的生产链条采用了“品牌+生产企业+手工工坊”的运营模式,侧重采用彝族本地原材料和本地手工艺人进行生产制作,与昭觉县“薇穆嘎扎非遗扶贫就业工坊”、 会东县叁莯羊毛毡等建立了密切的合作。

5、传播推广与渠道建设

2019年5月,课题组与CCTV6电影频道大型公益节目“脱贫攻坚战——星光行动”进行了“节目+众筹”的创新合作,向全国观众展示了清华美院彝族服饰创新设计作品,同时产品上线京东店铺“星光行动明星扶贫馆”,通过众筹的方式实现以销定产,带动彝族贫困地区非遗产品的销售和推广。

6、非遗扶贫与创业孵化

为了更好地促进彝族服饰产品的市场转化,作者在清华大学双创孵化平台支持下创建的“清美智想”创业团队,以“彝族传统服饰创新发展扶贫项目”代表清华大学参加了第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛,最终荣获北京赛区一等奖和全国总决赛铜奖。与此同时,清美智想还联合清华大学学生非物质文化遗产传播与保护协会共同发起成立了“非遗+创新创业联盟”。

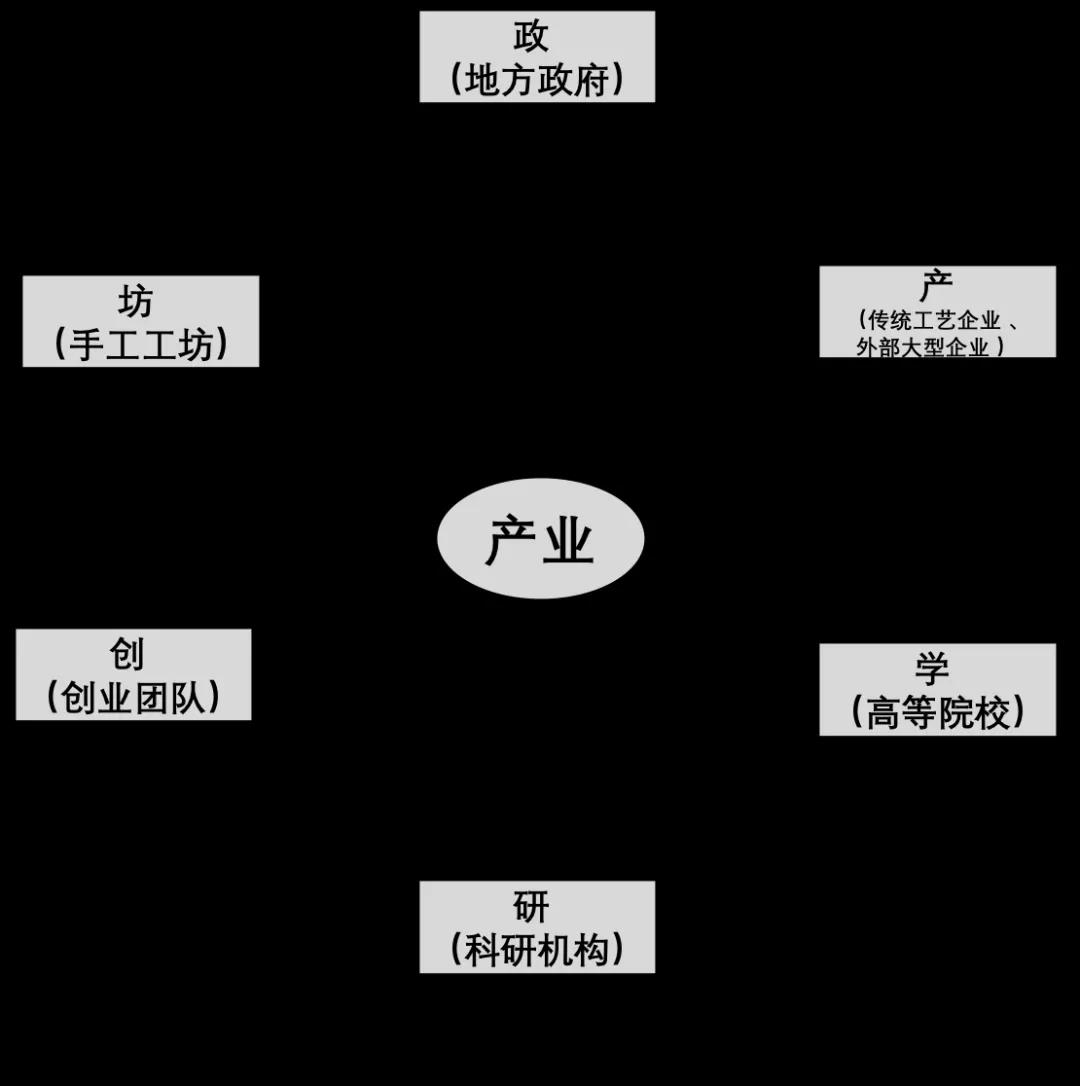

三、彝族服饰文化产业的“政产学研创坊”发展模式

通过两年半的彝族服饰项目实践,课题组在昭觉县政府的支持下,以传统工艺的传承、保护和发展为出发点,遵从“创造性转化、创新性发展”基本原则,在传统产学研合作机制的基础上进行创新、优化和完善,形成了一套适用于当地产业发展环境和现代市场经济机制的“政产学研创坊”创新发展模式。该模式依托地方政府、传统工艺企业与外部骨干企业、高等院校、研究机构、大学生创业团队、非遗工坊六大产业要素,通过协同创新的合作模式进行有效衔接和产业联动,以创意赋能、成果转化、商品生产、带动就业、精准扶贫为产业发展路径。

“政产学研创坊”产业发展模式结构图(作者绘制)

四、结语

少数民族传统工艺,源于鲜明的民族和地域特色,蕴涵着深厚的历史文化和艺术价值。对于深山中的彝族同胞来说,打赢扶贫攻坚战离不开对本土文化资源的转化利用。在欠发达的少数民族地区,借助传统工艺发展特色文化产业,不仅可以保护传承优秀的传统文化,保持文化多样性,增强民族自信心,而且对促进地区文化经济实现跨越式发展,帮助失地农民和留守妇女居家就业、脱贫致富都具有重要的带动作用。在传统复兴、传统工艺振兴的时代浪潮中,“保护一项非遗,创新一个产业,带动一方经济,造福一方人民”,是需要我们共同践行的长期课题。

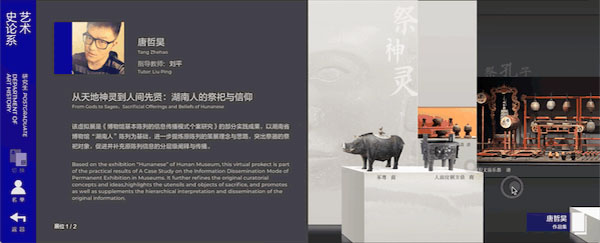

阐释与传播

——“湖南人”陈列专题导览的文本设计

作者:唐哲昊

清华美院艺术史论系2020届硕士毕业生

指导教师:刘平 助理教授

本文节选自作者的硕士学位论文《博物馆基本陈列的信息传播模式个案研究》,略有改动;为版面简洁,省略了引文出处及注释;未经许可不得转载

任何展览都会受到收藏的限制,没有完美的收藏;展览也始终是一门充满遗憾的艺术,没有完美的展览。

对展览进行优化改造,往往存有一定的现实困境,主要受制于经费不足、人才短缺和工期较长三个方面。同时,在博物馆知识生产和信息传播的过程中,策展人的控制力和话语权力举足轻重,策展人筛选展品进行信息编码的工作,对作为信息接受者的观众而言,具有或积极、或抑制的导向作用。

值得注意的是,在博物馆信息资源共享建设的高速发展进程中,释展人的重要性越来越突显出来。释展工作的展开,扩大了博物馆藏品的诠释范围,以确保不同背景的观众能够有效地接受到各类信息、理解陈列思想,最终获得良好体验。

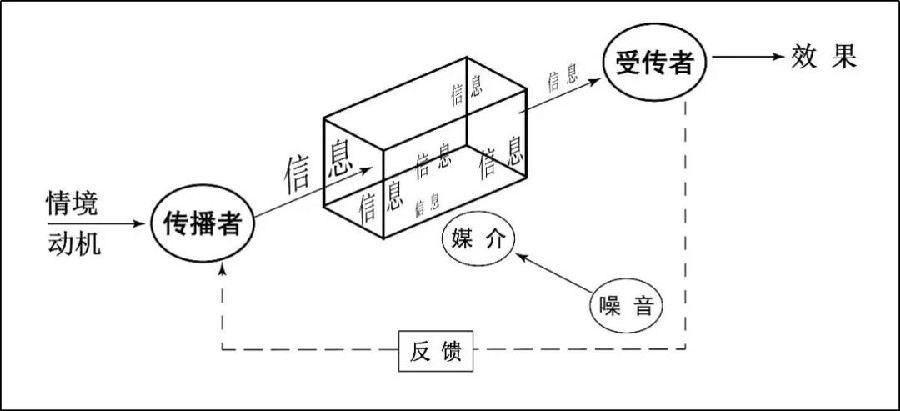

基于研究以“博物馆疲劳”为问题导向,主要运用传播学过程学派的“拉斯韦尔5W模式”理论,针对湖南省博物馆“湖南人——三湘历史文化”陈列这一个案(下文简称为“湖南人”陈列),进行具体剖析,且在“拉斯韦尔5W模式”的基础上,参考了多位学者关于传播外围的相关因素,增加了“情境”、“动机”、“噪音”、“反馈”环节,搭建了陈列的信息传播模型进行综合分析。

陈列信息传播模式示意图(作者绘)

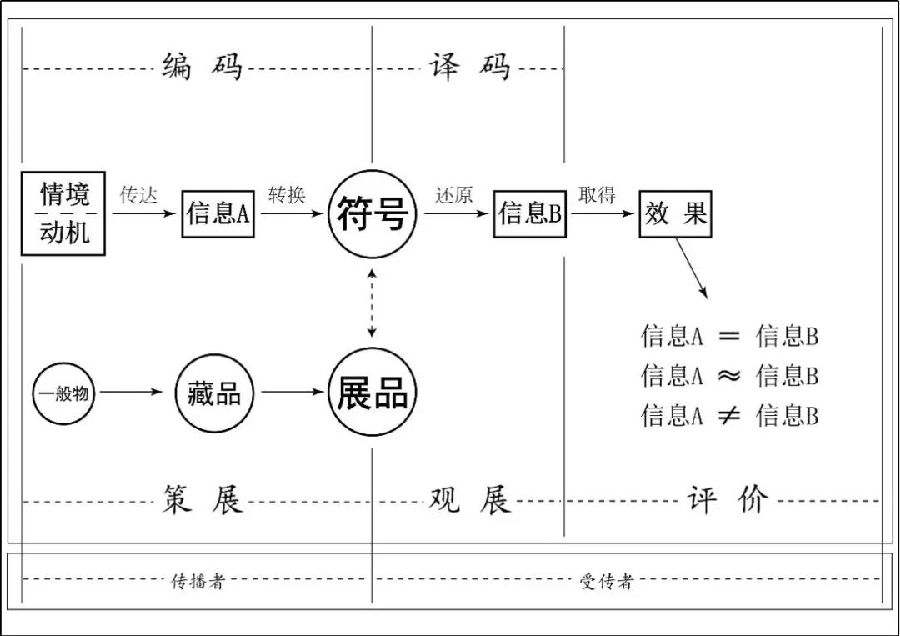

具体而言,通过研究策展人作为传播者在编码过程中所传递的信息A,与作为受传者的观众在解码过程中所接收到的信息B,探讨信息A与信息B之间的关系问题,分析陈列信息传播的有效性。

陈列信息传播模式示意图(作者绘)

通过“湖南人”陈列个案研究发现:陈列第四部分“生活的足迹”,以时间线索作为陈列叙事的第一性,各单元分主题通过时间轴串联;而其他陈列部分以主题线索为第一性,传播目的明晰,将时间线索退居其次。这种“主题线”与“时间线”交错的叙事方式,对总体信息传播的协调性而言,存在一定程度的欠缺。由此,另一层面的问题也显现出来——少数展品与陈列思想的关系不够契合,庞杂、分散的信息群组不易形成一套有机的整体,进而有可能导致观众所接收的信息不成体系,间接影响到陈列信息传播的水准。

在现有展厅与展陈较难改良的情况下,采取专题导览的形式,或许是优化基本陈列的一个最优选择。

首先,设计撰写专题导览本文,无论从人员组织还是项目执行上都是易于推动的,能够在较短时间内策划并实现;其次,专题导览文本的运用途径较广、可操作性较强,相比多媒体设备的投入,能够降低博物馆的运营成本;再次,专题导览并不是对陈列的全面解说,它需要打破并重组现有展厅中所建构的主题和信息组群,将展品按全新的专题进行分类,合理扩充或删减原有的信息内容,其主要目的在于:厘清展品的多层信息,揭示展品的文化内涵,加强展品之间的关联性,消减展品与观众之间的信息隔阂。

据此,导览方案以“湖南人”陈列的展示文本为基础,进一步提炼了原陈列的文化人类学策展理念、按生活史分类的策展思路,促进并补充原陈列展览信息的分层级阐释与传播。导览的本文设计按主题划分,设定为“服饰与梳妆”、“农业与饮食”、“交流与融合”、“祭祀与信仰”四个篇章。其中,“服饰与梳妆”主要说明湖南历代服装面料和梳妆形式的演变;“农业与饮食”按照“生产—交换—消费”的经济人类学的逻辑进行编排;“交流与融合”主要展示在湖南发现的具有域外特征的器物,并凸显长沙窑外销瓷的重要意义;“祭祀与信仰”梳理并突出祭祀器具及其祭祀对象的发展衍变。

括而言之,博物馆需要以多层次、多角度、多元化的方式,有计划、有针对性地将陈列信息传达给观众。专题导览的设计,并不是对现有展示内容的全盘否定,而是对陈列信息传播模式的一种反思和探索。由此,博物馆疲劳得到缓解,博物馆的价值得以最大化地实现。

(图、文:艺术史论系)

- 上一篇:【研究生毕业展】2020清华美院科普创意与设计艺术硕士"云毕业展" | 将艺术与科学紧密结合

- 下一篇:【本科生毕业展】2020清华美院信息艺术设计系"云毕业展" | 铭记特殊的毕业之旅(本科生)

相关文章

- 在顺德也可看广美毕业展!00后设计师大胆畅想未来工业2022-08-04 15:27

- 在顺德也可看广美毕业展!00后设计师大胆畅想未来工业2022-08-04 15:27

- “推门者”——2021清华美院服装与服饰设计毕业作品精彩发布2021-07-29 20:52

- 清华美院染服系2021届研究生辛颖荣获深研院优秀毕业设计作品 导师张树新荣获“荣誉证书”2021-07-29 20:56

- 清华大学美术学院青年教师沙龙(第12回)在教师沙龙空间举行2021-07-29 20:45

- 2021毕设故事 | 赖星宇:“无想之想”—基于脑机交互的聚焦式冥想科普体验设计2021-07-29 20:06

- 2021毕设故事 | 李春晖:内·境2021-07-29 20:37

- 【2020毕设故事】 清华大学美术学院陶瓷艺术设计系2020届艺术硕士学位邓朝龙:《印纹之美》2021-07-29 20:32

- 穿梭无限 | 2020年清华美院服装与服饰设计毕业作品线上发布会隆重举行2021-07-29 20:22

- 【2020毕设故事】清华大学美术学院2020届艺术学硕士毕业生力俊星:《烟云》系列2021-07-29 20:37

2235644949@qq.com

QQ:2235644949

电话:18012620402

15252422412(微信同号)